【インタビュー】イトーキの人間工学

株式会社イトーキは、1890年に創業した日本を代表するオフィス家具メーカーです。この度、オフィスチェア開発、人間工学研究において、テック技販のセンサを導入いただき、計測したデータを反映した製品「vertebraº³ WOOD」がリリースされました。今回のオフィスチェア開発において、どのようなポイントが重要だったのか、どのように活用したのか、その開発秘話と、また今後の展望などについてチェア第2開発設計室の近藤さんと、エルゴノミクス研究室の南さんにお話を伺いました。

イトーキの歴史・バーテブラチェアの歴史

イトーキの歴史を教えていただけますか?

【南】

伊藤喜商店として1890年に創業し、2024年12月で135年を迎えました。バーテブラもかなり歴史が古くて1980年にオープンアーク社(オランダ)と技術連携して、もともと製品を日本人サイズに改良したのが始まりでした。

【近藤】

バーテブラは何度かバージョンアップしている製品で、歴代のバーテブラを使ってくれているお客様も結構いるなど、バ―テブラファンがいる実感があります。僕が入社した頃も、「バ―テブラをずっと使っているのだけどちょっと調子悪いから直して」「メンテナンスをして使いたい」、というお客様のところに行ったことが過去にはありました。

【近藤】

結構官公庁とかにも入っていて、役所とかでももしかしたら見かける機会もあるかもしれないですね。

【南】

1980年の発売当時、スチールの椅子が1万円ぐらいだったんですよね。その時に初代バ―テブラは5万円ぐらいで比較的高い値段で出したんですが、それが結構すごい注文が来て、現在のチェア工場(滋賀工場第1)ができたみたいです(笑)

【近藤】

私も先輩から聞いた話ですが、チェア工場は、最初はとにかくバ―テブラをいかに効率良く作るかっていう工場だったみたいです。

ITOKI Chair Collection

木(モク)を使った新しいコンセプトのワーキングチェアvertebraº³WOOD

vertebraº³WOOD開発のきっかけは何ですか?

【近藤】

【近藤】

2020年に発売したバ―テブラ03は別の設計担当者が設計していました。私が担当したのはvertebraº³ WOODからになります。ウッドの開発背景は、近年オフィス環境がカジュアル化したり、カフェっぽくなったりというトレンドがあって、オフィス空間に木が使われたり、木製の家具が入ることが結構増えてきたという観点と、そこにデザイナーの柴田文江さんも賛同してくれたっていうところがあります。柴田さんはもともとバーテブラ03のデザインも担当いただいています。また今回はクリ材を削り出して製作しているのですが、その部分はカリモク家具さんに担当いただきました。

クッションがあるこれまでのバーテブラシリーズと、今回の木(モク)で製作するのでは

開発のポイントが変わってくるのでしょうか?

【近藤】

私たちの開発するチェアの座面はクッションがメインだったので、今回の開発はどうしようかなという点と、硬い木(モク)で座り心地の良さなんて出せるのかな、という点からのスタートでしたね。カリモク家具さんはダイニングチェアの木製の座面とかを結構作ってこられていたので、カリモク家具さんからの情報も参考にさせていただきました。ただ、ダイニングチェアとワーキングチェアではちょっと使い方も違うので、じゃあどうしようかなって。これまでのクッションと同じ形で作っても多分違うのだろうな、と。じゃあクッションに人が座ったときってどういう座面の形になっているのかな?というところからアプローチしたいと思ったところで、ちょうどいいタイミングで隣でガサゴソしている南をみて、シートトレーサーを発見しました(笑)

シートトレーサーはもともとvertebraº³WOOD開発用に導入されたわけではないのですよね?

【南】

本当は別件のワークチェアを検討していたんですけど、その中で座面の形を作りたいという話もあって、トライがてらこっちでも使ってみようか、ということになりました。その当時は導入したてで試行錯誤していたので、何回も近藤さんに待ってくださいって。(笑)

シートトレーサーによる着座時の座面形状を使って見直し

【近藤】

元々vertebraº³ WOODは2022年6月のオルガテック東京のときにプロトタイプという形で参考出品しています。そこまでは別の設計開発担当がそのプロトモデルを作るところまで担当していました。そこから量産、製品化しようというところで、チェア第1開発設計室に開発設計が任せられることになりました。その時にやっぱ木(モク)だと沈み込みがない分クッションタイプに比べて物足りないなぁ、というところもありましたが、それをなんとか良くすることができないか、というところから試行錯誤していく中で、シートトレーサーを使った着座時の座面形状計測へ繋がりました。もともとバーテブラの座面形状って初代からよく研究されて作り込まれているんですね。クッションタイプのバ―テブラ03開発の時は、初代バーテブラの座面形状をスキャンしたり、官能評価していく中で改めてよくできた形状と認識していました。こういった経緯もあり、このバーテブラの心地の良い座面形状はWOODでも受け継がないといけない部分としてプロトタイプからさらに作り込みを行いました。実際に座面形状を見直してみたら、プロトタイプと量産品ではだいぶ変わりましたね。

なので、ちょうど良いタイミングだったし、シートトレーサーがなかったら今の座面の形状にはなってないだろうし、出来ていないかもしれない。またロジカルに説明出来るので、プロモーションとかで説明するって言う点でもすごくわかりやすい計測装置だなと思います。

人とくるま2024(横浜)のテック技販ブースでは実際に試作機と製品版を並べた

コラボ展示をさせてもらいましたが、来場者の方が座り比べた際のリアクションは

どなたも違いに驚かれていました。

【近藤】

本当ですか?私が想像したよりも、結構多くの人に良いって思ってもらえているのが良い意味で予想外だったところですね(笑)

【南】

社内外からも表彰いただきましたね。Red Dot Design Award2024ではBest of the Bestを受賞しました。

【近藤】

ウッドって一枚木だから動かないだろう、それなりの心地だろう、といようなイメージですが、ウッドという新しい素材をエルゴノミクスと合体させる課題がありましたが、今回その一つの答えとしては出せたかなって思っています。

-

歴代バーテブラチェア(左から vertebraº³WOOD/バーテブラ03/バーテブラ初代) -

バーテブラ初代

チェア座面の形状はこのように作っていく

どのように計測データを使ってチェアを開発していくのでしょうか?

【南】

シートトレーサーで計測した形状をCADデータにして、木に行く前に硬質の発泡スチロールを加工したモデルで一度確認してから、木で作る、を繰り返して形状を確認していきます。

不思議だったのが、展示会で色々な体格差の方に座っていただいたのですが、

どなたもしっくりくる、という感想ばかりでした。なぜなんでしょうか。

【近藤】

基本的に小柄な体格の人に合わせるとどうしても大柄な人が窮屈になってしまうので、今回は大柄な人が座っても窮屈にならないということに気を付けました。硬いものなので、ダイレクトに狭さを感じてしまうというのもありました。ただ専門的な観点では、坐骨結節というお尻にある尖った2つの骨がありますが、その幅って体格とかに応じて多少の違いはあるんですけど、そこまで大きく変わらないというポイントがあります。そこを意識して見ながら形状を作っていきました。

【南】

体格が大きい人小さい人ってお肉の付き具合は結構差はあるんですけど、骨盤自体の大きさは身長などに比べると大きさの差は小さくて、その硬い部分さえしっかり押さえていれば、まわりの形状は自然と馴染んでいきます。さっき近藤さんが言っていたように、支えるべきポイントを適切に設計して、大柄な方にフィットするようにしておけば小柄な方にも違和感なく馴染むのではないかなと考えています。

人とくるまのテクノロジー展2025(横浜)(左:プロトタイプ/右:vertebraº³WOOD製品)

働き方の変化の中でイトーキの人間工学

人間工学研究の中で「着座」ってテーマをよく目にしますが、基本のキのようなものなのでしょうか?

【南】

着座の姿勢などはそうだと思います。日本人は座っている時間が世界一長いと言われていますし、着座に関する研究は、健康面への影響を中心に多く行われていると思います。

【近藤】

椅子はオフィス家具の中でも人が触れている時間が一番長いし、それによって人に与える影響も大きいと思いますね。

それこそコロナのビフォーアフターってだいぶ違いますよね。

【近藤】

そうですね。コロナがあって会社に出社せずに家で働くみたいな働き方がだんだん定着していくなかで、ダイニングチェアで8時間仕事するのはしんどいなぁ、と椅子の大事さに気付いた人がいたのだと思います。その時にオフィスチェアをそのまま自宅に持って行くと大きいし、ごついし、となった時にきっとバ―テブラ03はちょうど良かったんだろうなって思います。結構法人のお客様以外にも個人のお客様に買っていただくことも多い椅子ですので、在宅勤務の普及も一つ販売促進したきっかけではあったのかなとは思います。

人間工学の重要性

オフィスの在り方がオフィス1.0から2.0、そして3.0へと移り変わる中で、

イトーキとしての人間工学がより重要度を増しているのではと感じますが、

如何でしょうか?

【近藤】

今すごくフォーカスしています。

【南】

椅子に限らず、人間とオフィス空間、人間と椅子の関係など様々な面で人間中心の視点で物事を考えています。今回、シートトレーサーを使って去年や一昨年ぐらいから基礎的な研究を進めていく中で、この活動をイトーキの技術力として外部へアピールするということも大事だという観点から、エルゴノミクス研究室を立ち上げることになりました。エルゴノミクス研究を商品開発に結び付けることは過去にもありましたが、改めて組織を立ち上げて積極的に取り組んでいくという姿勢を示したのかなと思いますね。

今回の人間工学研究を見直してデータ化する活動が社長賞を受賞された、

と聞いた時は嬉しかったです!

【南】

導入前に社内向けにシートトレーサーのデモを実施したところ、「早く進めなさい」という指示があり、そこから導入までのスピードが驚くほど速かったです(笑)

【近藤】

ビックリなスピードだったね。OKしてくれるの!?みたいな(笑)やっぱり会社として研究室作ってちゃんとやっていくって姿勢と、今までのやり方から最新のやり方にアップデートしないといけないっていう部分もあったんだろうね。今までだったら体圧分布とって、官能評価(人の五感を用いてモノの特性などを測定する方法)して、色んな人に聞いたり、過去に良いとされる製品を参考にしたりしていましたが、従来のやり方から最新の設備、機器を使ってデータや数値で説得力のあるようにしていこうっていう背景もありますね。

【南】

過去の研究で考案された、様々な姿勢に対応した椅子の支持面が6種類あるんですけど、それがもうベースになっていて、そこからアップデートしようという動きがまだそんなにはないんですね、間違ってはないと思うんですけど。もう少し深掘りして、新しい測定機器やシミュレーション技術もどんどん発展していっているので、そこを改めて見直そうっていう動きの中で、シートトレーサーやフォースプレート、モーションキャプチャとかシミュレーションも取り入れて、ちゃんとデータ化して解析しようという流れになっています。日本人の骨格や業務につかうデバイスも少しずつ変化していっていますし、アップデートの必要性は感じています。

チェア開発は機能とデザインの両立がカギを握る

どんなチェアが良いチェア、悪いチェアなのでしょうか?

【南】

【南】

椅子って同じ姿勢をずっとさせるのもダメなんですよね、血流が滞っちゃうので。オフィスチェアはある程度長時間座って作業をすることを想定した椅子ですけど、同じ姿勢で座り続けることを狙っているわけではないんです。オフィスチェアについているロッキング機能ですが、作業姿勢と休息姿勢をシームレスに変化させることが目的なんですね。作業の途中にたまにちょっと動いて血液循環させてあげないとどんどん疲労が溜まっちゃうと思います。

【近藤】

もちろん昔と比べて仕事で使うデバイスも変わってきて、それに伴って仕事をする姿勢も変化してきているので、見直しは必要かと思います。さっき南が言ったように昔からベースとなっている姿勢はデスクで作業する姿勢を想定していますが、今はノートパソコンになり、タブレットになり、というような変化の中で、じゃあ今まで良いとされている姿勢がほんとに良いのか、という議論があります。そういうところもアップデートしていきたいですね。

でも人間工学の観点だけだと駄目で、やっぱり見た目もとても大事な要素になります。特に自分で買う個人のお客様だと尚更そうだと思うんですよ。椅子って家電とかとは違って機能とデザインがすごくリンクしているので、そこが面白いところでもあり難しいところでもあります。

【南】

椅子って地位や立場としての意味合いでも使われることがあると思うんですけど、やっぱり良い椅子座っていると良い気分になれるって言うのもあるので、そういう意味ではデザインはすごい大事ですね。最近は無くなってきましたが、背もたれが高いとか、肘置きが動くとか、役職が高いほどオプションがつくってありましたね。

【近藤】

背もたれの高さは3段階くらいありましたけど。今は作ったとしてもハイバックかローバックかくらいかな。

【南】

良い椅子というのは定義が難しいですけど、悪い椅子は分かりやすいです。明らかに座り心地が良くないし、モノによっては仕事の邪魔になりますし。良い意味で主張しない方が良いんじゃないかと思います。

【近藤】

あまり主張しない、自然に座っていられる椅子っていいよね。

様々なものつくりのアプローチ

どのような観点からものつくりを開始するのでしょうか?

【近藤】

イメージ先行、価格先行などスタートはどっちもあると思います。例えば、競合他社はこういうラインナップがあって、こういう製品は強い、ここにいつも商談で敗退するとか。そこに対抗する製品だったらもちろん価格は大事で、ここの製品ラインナップのここに収まる製品じゃないと絶対ダメ、というような製品もあります。今回のvertebraº³ WOODは他にはないような新しい価値の製品で、柴田文江さんと一緒にデザインやコンセプトから作りこみました。最初の段階では細かい価格帯は決めていないんですが、新しい価値を提案するにはどうするかを考えていって、その結果じゃあどれぐらいの価格なら受け入れられるだろうかと、価格、デザインなどのターゲットを決めていく。そのバランスは、どういう製品、どういう狙いがあるかによって違いますね。

今回の開発は新しい価値の提案で、今まで木(モク)で作るなんてやったことなかったですし、どんなものになるのだろうかなっていうのは楽しみでした。カリモク家具さんとも一緒に仕事ができた点も良かったし、楽しかったですね。イトーキが考えた木(モク)の座面形状を加工で忠実に再現していただいたり、心地の作り込みの点でもよいフィードバックをいただけました。

必要な計測装置を求めて

今回シートトレーサーの他に、特注のフォースプレートも導入させていただきました。

どのような計測をしていきたいですか?

【南】

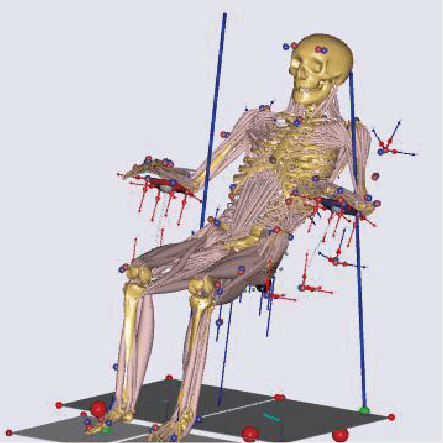

今はシートトレーサー、フォースプレート、モーションキャプチャを使って着座時やロッキング時の人の姿勢、チェアの動き、またそれらの情報から筋骨格シミュレーションで各部位の負担を求めようとデータを取っています。テック技販さんには、やりたいことに対する提案や対応をしてもらっています。例えば、椅子の固定を考慮したフォースプレートの製作、肘置き用の小型特殊形状のフォースプレートの製作、各機器の同期やデータ統合などシステム全体のコーディネートと、大変お世話になっています。

また何かあった時のレスポンスも早く、サポート力もとても助かっています。なので、引き続きよろしくお願いします。(笑)

-

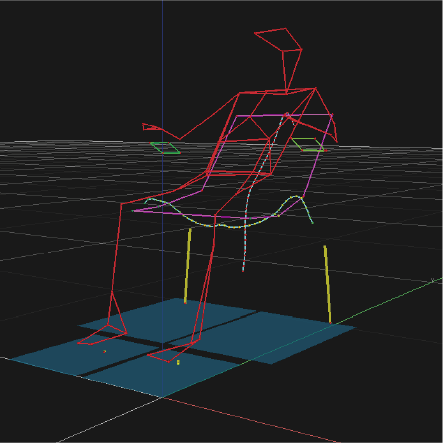

シートトレーサー×フォースプレート -

モーションキャプチャ3Dビュー -

筋骨格シミュレーション

人間工学といえばイトーキ!座り心地がよく格好いい椅子を目指して!

お二人の今後の展望を教えていただけますか?

【南】

まずは測定の数を増やしていくということですね。今回の座面の形状も、今は基本的な姿勢で測っていますけど、もたれた時など、いろんなパターンを沢山とって、そのデータや技術を蓄積して次の新製品の開発に貢献していきたいなと思っています。これからデータを活用する動きはますます加速していくので、こまめに測定を重ねていくことが大事ですよね。椅子の研究といえば、やっぱりイトーキ!と言われるように、どんどんリードしていける会社になれたらいいなと思います。

【近藤】

僕は感覚的な人間なのであまりデジタルばかり、というわけではないのですが、やっぱりvertebraº³ WOODみたいに座り心地良い、かっこいいって言ってもらえたりするのが僕らにとっては一番嬉しいことだし、最初からずっとそうですが、座り心地が良くてかっこいい椅子を作っていきたいっていうのが、これからもそうなのかなって気はしますね。

KONDO Shunsuke

生産本部 開発設計統括部 第1開発設計部 チェア第2開発設計室所属

2008年入社

MINAMI Seiji

生産本部 開発設計統括部 第1開発設計部 チェア第1開発設計室/エルゴノミクス研究室 所属

2012年入社