犬の歩行計測 - 状態評価、疾患発見、そしてリハビリへ –

人と同じように犬に対しても、適切な治療、評価、リハビリが必要

昨今、コロナ禍の影響もありペットを飼う人が増えており、ペット関連用品のマーケットも拡大しています。特に人気のある犬に関しては、品種改良も多く、様々な骨格を持つ犬種が現れました。例えば胴の長いミニチュア・ダックスフンドやビーグル犬等では、加齢と共に椎間板ヘルニアになることが多くあります。人間社会で超高齢化問題があるように犬も高齢化が進んでおり、それに伴う疾患(フレイルなど)も増えています。他にも先天的なものや事故により歩行困難となる事があります。

岡山理科大学(獣医学科)糸井先生は犬を対象に、脊髄損傷などの疾患に対する治療、回復について研究を進めています。

計測データに基づいたアプローチ

犬のリハビリテーションはまだ確立されておらず、症例に対して正しいリハビリテーションが出来ているのか、状態を推測するのにこれまでの経験から歩き方をみて判断されています。

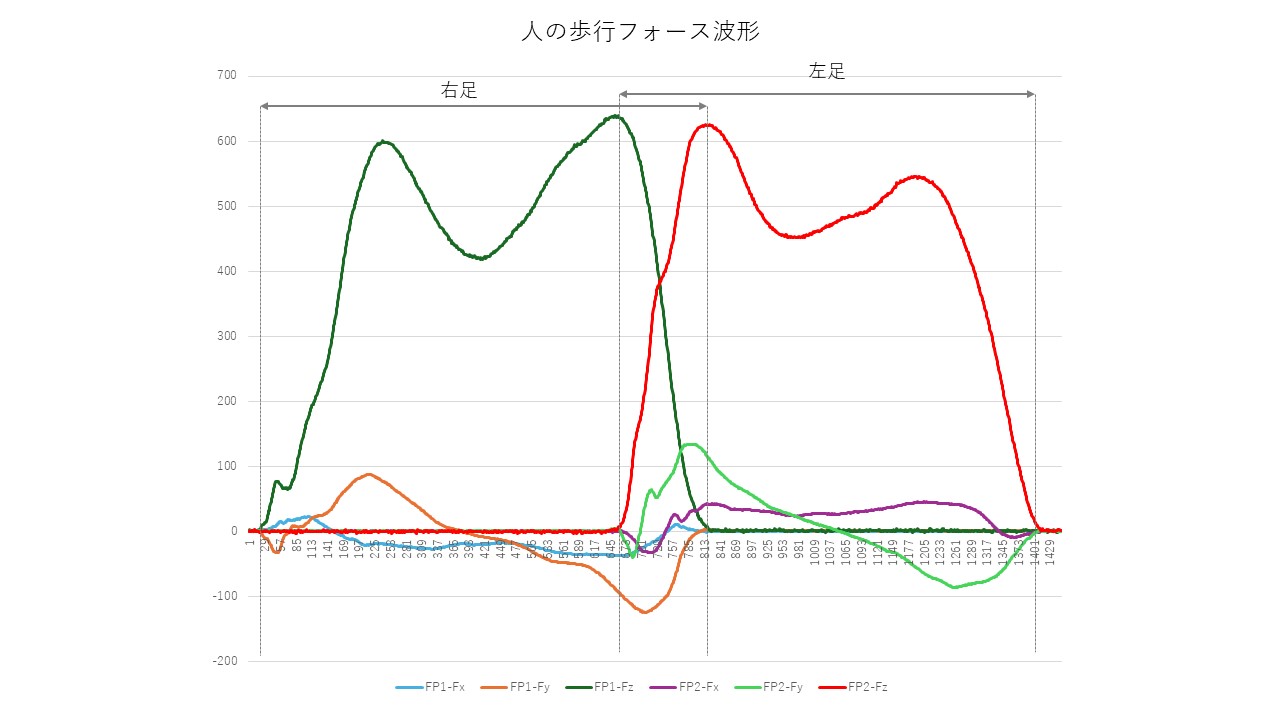

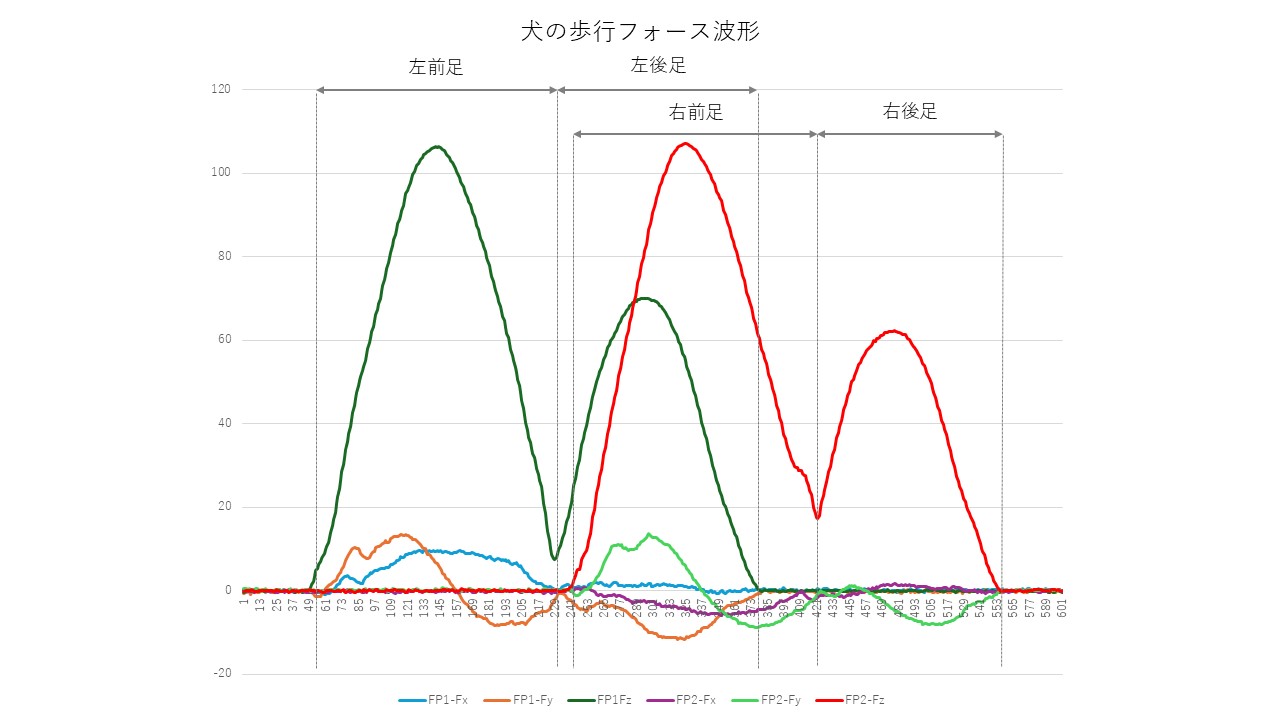

そこでフォースプレートやモーションキャプチャで歩行計測することによって、歩行時の力の発揮や関節の角度などが数値化され、これまで経験値に頼っていた判断が、計測データを基にどのくらいの状態なのか、また治療後どのくらい良くなっているのかを定量的に評価することが出来ます。

また病院は普段いる家とは違う環境のこともあり、普通を装って歩行する犬もいます。そこでも計測データから疾患の発見をすることも期待できます。

獣医の歩行計測は十数年前から行われていますが、まだまだ未知の領域が沢山あります。例えば、犬は様々な犬種があり、小型犬~大型犬の体格差もかなりあります。それぞれの犬種の詳細な歩行解析をこれからも研究していく必要があります。将来的にはフォースプレートとモーションキャプチャ(運動情報)から得られたデータを基に個体別の治療やフォローアップに関するより詳細な評価ができることが期待されます。

フォースプレートを使った犬の歩行評価

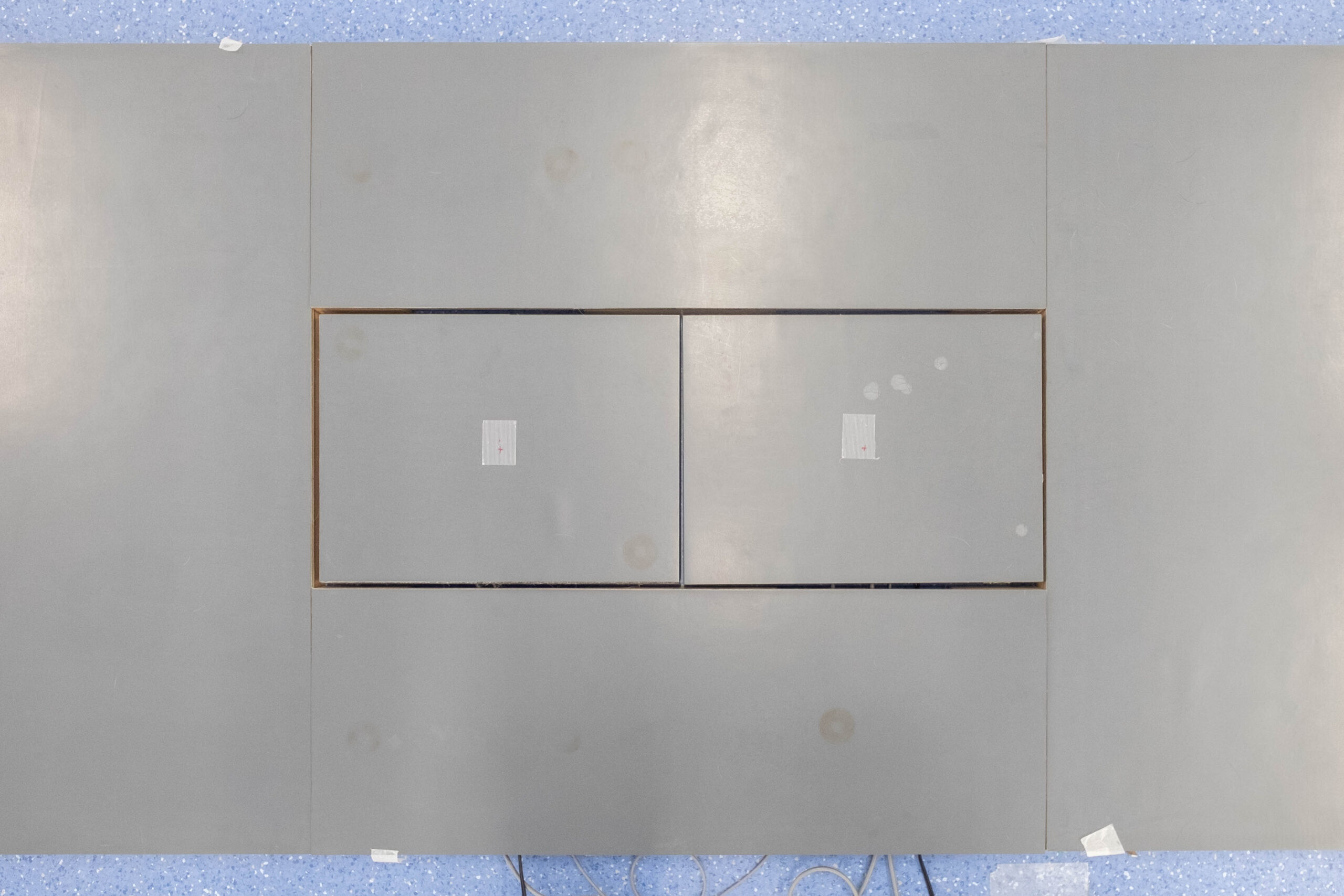

犬も人と同様に緊張します。普段家いる状態と病院とでは環境が異なるため、リラックスした普段の歩き方にならない犬もいます。またフォースプレートがある上を歩行するとなると、気構えてしまう犬もいるため、計測前に事前に慣らし歩行を行うなど、環境に慣れさせた上でいかに自然に歩行した時のデータを取得できるのか工夫をしています。

通常人の歩行計測では歩幅に合わせて600mm長さのフォースプレートを使うことが多いですが、今回はサイズの小さい400mm長さのフォースプレート(TF-3040)をお使いいただいてます。中型犬のビークルを対象としているため、その歩幅に合ったサイズとなります。合わせて歩行路も用意し、グランド面とフォースレート面の高さをフラットにしています。

車いすを使ったリハビリへの応用

現在、岡山理科大学が総合大学の強みを活かして実施している「いきものQOL」プロジェクトにおいて、同大学の情報理工学部の赤木徹也先生や趙菲菲先生と連携したリハビリのできる犬用車いすの開発を行っています。ケガや椎間板ヘルニアなどで重度の脊髄損傷を負った犬の介護は大変なものです。程度にもよりますが、治療による歩行回復率は重度で50~60%程度となります。脊髄損傷の場合、後肢が完全麻痺する場合もあり、後肢を車いすにあずけて前肢だけで移動することになります。基本的に犬は、主に前肢は制動・方向制御、後肢は推進の役割があります。車いす歩行の場合、前肢だけで体を支え、推進力も働かせなければいけないため、本来の歩行とは異なった歩き方になってしまいます。フォースプレートを用いた歩行解析により得られたデータを応用して、リハビリテーション機能を兼ね備えた新しいデバイス開発を通して新しい治療の形を研究しています。

再生医療+リハビリ

失われた臓器やからだの機能を修復させる再生医療は、医療界に革新的な変化をもたらし、これまで難しかった疾患への治療法なども出てきました。従来、リハビリテーションの位置づけは術後の機能回復、または機能を持続させるためのものとされていましたが、幹細胞移植において、同時にリハビリテーションを実施することによって再生効果が上がることもあり、リハビリテーションも治療の選択肢の一つとなることが期待されています。