歯間ブラシの最適化

-歯間ブラシの「挿入圧」を測る-

歯間ブラシの最適化 -歯間ブラシの「挿入圧」を測る-

日本歯科大学 新潟短期大学 宮崎晶子先生

歯科分野の計測についてのこれまでの背景歯科では、プラーク除去や歯周炎予防の効果は数多く検証されてきましたが、「どれくらいの力で当てるのが適切か」という"力加減"は、長く経験に依存してきました。歯ブラシについては過去に数百グラム〜数ニュートンといった力の研究(例:除去効果、過大力での歯質・歯肉損傷のリスクなど)が見られる一方、臨床現場は近年「優しい力で」「個々に合わせて」といった表現で、具体的な数値指標の提示が乏しいのが実情です。歯間清掃ではフロスだけでなく、歯周病のリスクが高い歯間部のプラークを除去するには歯間ブラシによる清掃が有効であり、日常的な口腔清掃用具の一つとして定着していますが、歯間ブラシについては、歯ブラシと比べると定義がより難しくなってきます。特に挿入時や清掃時の力加減については、「適切な力で挿入できる」あるいは「歯間部に挿入した時に痛みなくスムーズに入り、少し抵抗をもって動かせる」など曖昧な表現が多いのが現状です。

なぜ「歯間ブラシの挿入圧」?

※ご協力:デンタルプロ㈱歯間ブラシはサイズ適合と力加減が肝心です。小さすぎると清掃不十分、大きすぎると歯肉外傷や疼痛の原因になります。今回の研究では「学生さん・患者さんに力加減をどう伝えるかが難しい」と感じ、挿入圧を"見える化"することで、教育・患者指導を言語化(数値化)したいと考え、歯間ブラシの挿入圧についてアプローチしています。形状や使い方で清掃効率が変わることも報告されており、"適切な圧"の提示は臨床価値が高いといえます。

これまで困難だった歯間ブラシの挿入圧計測

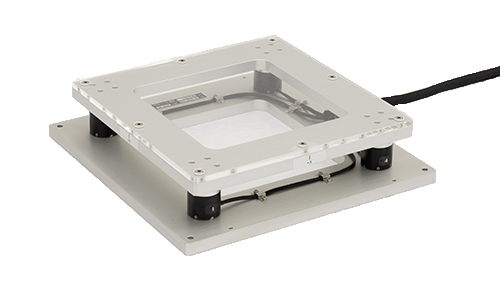

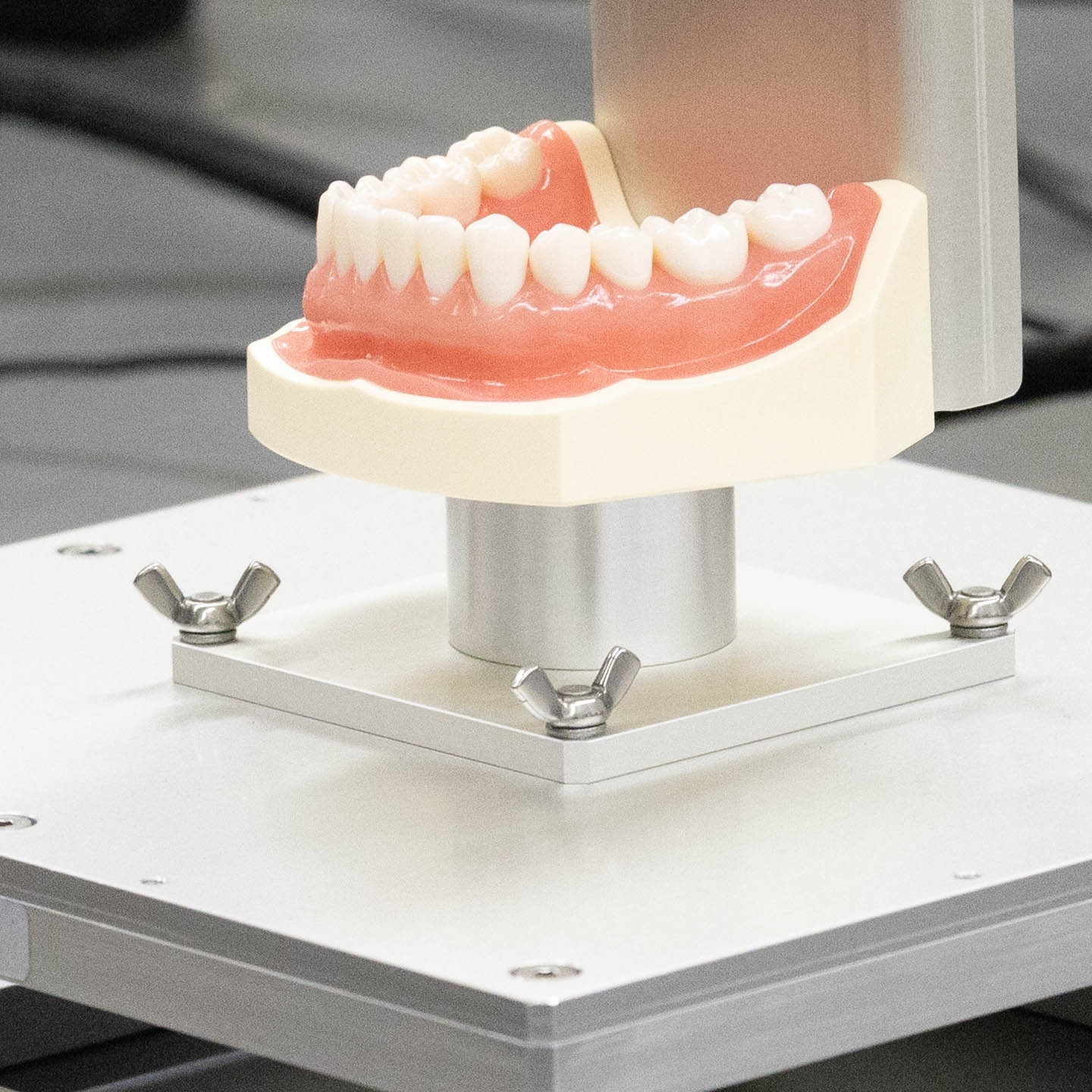

歯間ブラシ自体が小さく、ひずみゲージなどの貼付が困難であり、力の測定が難しいため、これまで具体的に数値で提示されておりませんでした。そこで顎モデル御用いて、モデル側で荷重を受けられるように、触覚フォースプレート(TF-2020、定格容量:10N)のトッププレートにネジ穴を設け、顎モデルをしっかりと固定します。触覚フォースプレートでは入力荷重を6分力(Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz)することができるので、ブラシ圧をFx,Fy,Fzの合力として計測することができます。

モデルがしっかりとFPに固定

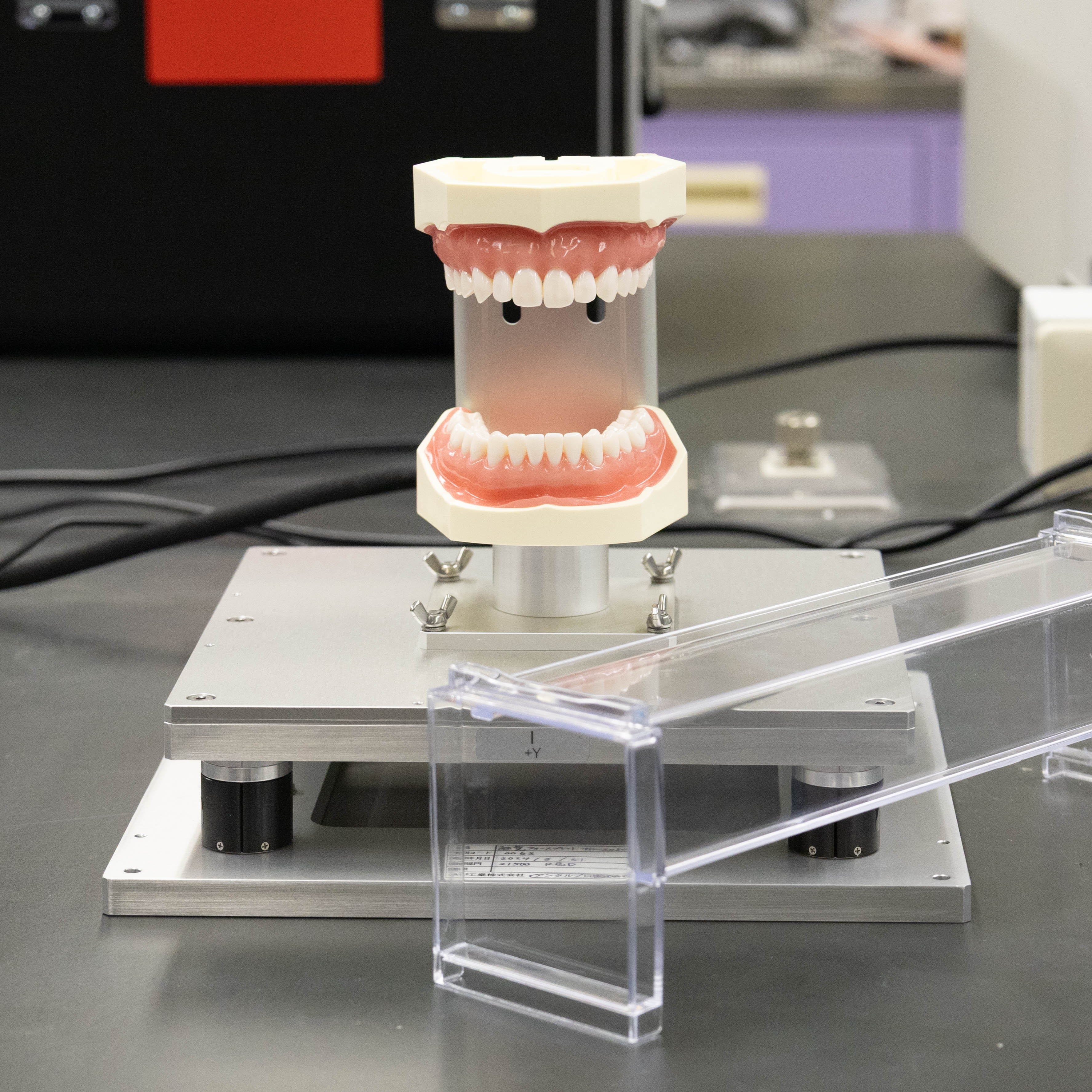

モデルがしっかりとFPに固定 歯間ブラシ以外がFPにふれないように、手を置く台も用意

歯間ブラシ以外がFPにふれないように、手を置く台も用意 歯間ブラシを挿入している様子

歯間ブラシを挿入している様子

- 実験フロー ①顎模型の下顎右側第一および第二小臼歯の歯間を対象とした。

②対象に対して適切と思われるサイズの歯間ブラシを被験者に選択させた。

③被験者にはストローク幅や挿入角度等の指示はせず、自由に5往復の清掃を行わせた。

今回、顎モデルを使用した実験だが、最終的には生身の人間に対して計測できることが好ましい。そこで歯間ブラシを持つ力(把持力)に着目して、ブラシ挿入圧とブラシ把持力に相関があれば、ブラシ把持力だけでもブラシ挿入圧の予測ができないか、も同時に模索している。ブラシ把持力にはHaplogを用いて計測した。

Haplogセンサを人差し指に装着

Haplogセンサを人差し指に装着 Haplogのキャリブレーション

Haplogのキャリブレーション

結果

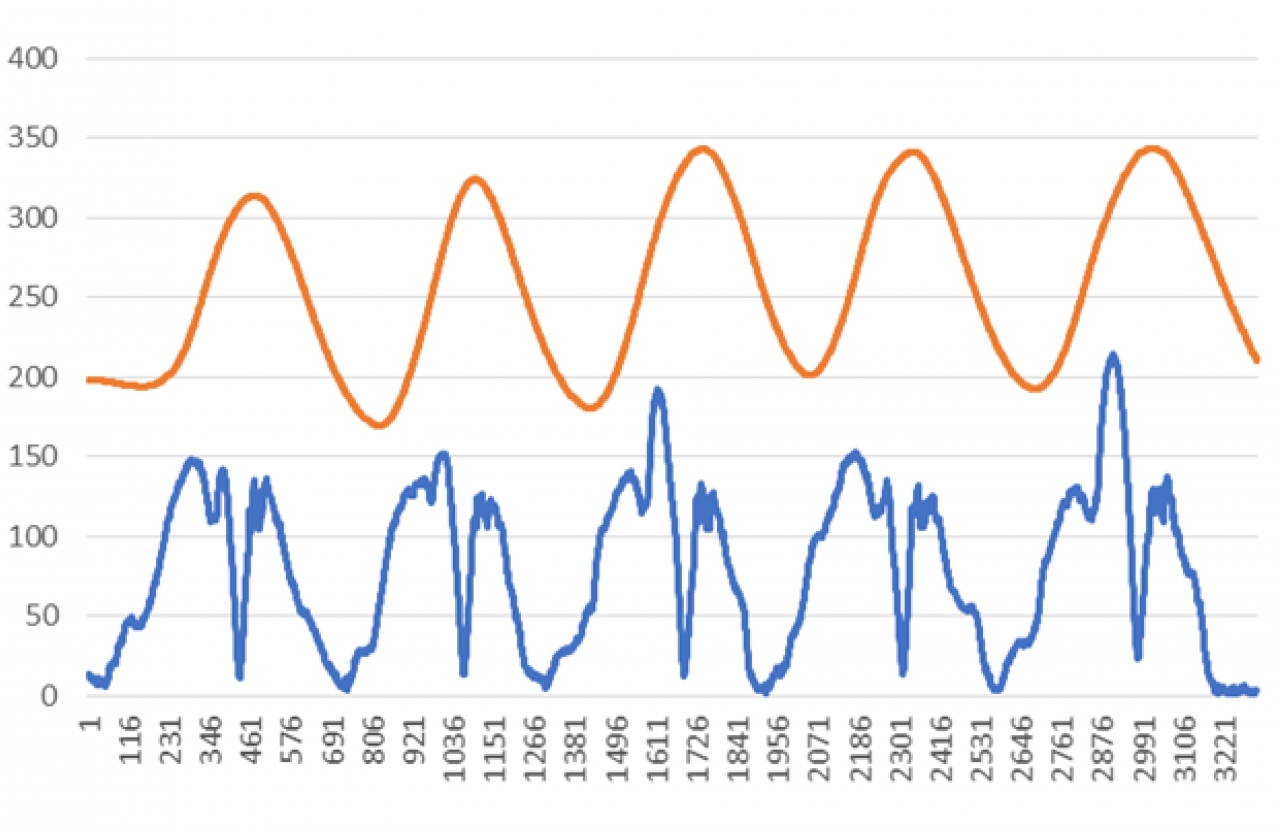

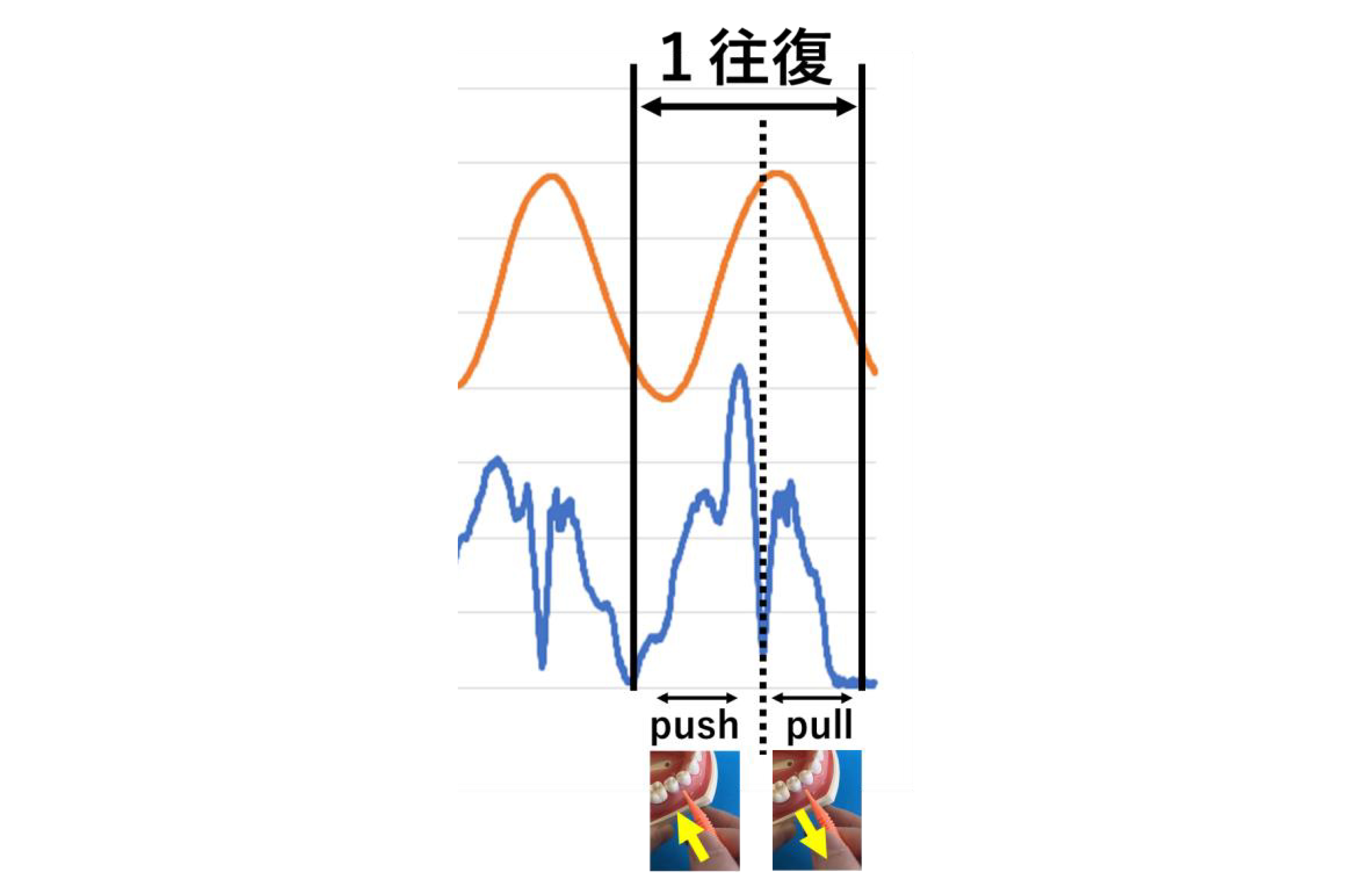

フォースプレート波形(ブラシ挿入圧)をみると2つの山が見られます。(挿入時と引き抜き時にピークあり)

Haplog(ブラシ把持力)波形をみると山は1つで、フォースプレート波形とピークの位相ずれがみられた。これは、1往復の波形が1つの山型であり、歯間ブラシを挿入後、引きはじめが最も値が大きくなることが多かった。これは往復運動の引く操作の際に、刷毛部が挿入時と逆方向に折れ曲がるため、抵抗となり押付力が最も大きくなると推察される。全体的にはフォースプレートデータ(ブラシ挿入圧)との相関がみられました。

計測波形例

計測波形例 挿入時と引き抜き時の波形

挿入時と引き抜き時の波形

歯間ブラシのサイズ違いでは、不適合(大きすぎ)の場合は挿入圧が過剰になりがちになり、適合サイズだと一定で安定した圧に近づく。

今後の展望

今回は一般的な顎模型を使用したが、全ての人にぴったりと当てはまることはありません。特に、歯と歯の隣接面の再現性が課題となっています。口腔内スキャン+3Dプリンタで隣接面形状を再現し、より臨床に近いコンプライアンス(柔らかさ)も段階的に付与することによって、模型の高精度化し、より現実に近い状態での計測をすることができます。

これらの研究を進めていき、データを蓄積していくと、教育の言語化ができ「このくらいの波形・数値が適正」と可視化して伝えることができます。またデータで説明することによる患者指導の納得感(過大圧→出血・痛み、過小圧→残存プラーク)もあり、セルフケアの自己調整を促せるようにもなります。より一層、質の高いオーラルケアの実現への貢献が期待されます。